著者:相良奈美香タイトル:『行動経済学が最強の学問である』

こんな人におすすめ

- ビジネスマン、マーケッター – 消費者心理を理解し、効果的なマーケティング戦略を考えたい人。

- 起業家・スタートアップ関係者 – 顧客の行動をより深く理解し、サービスや商品の提供方法を最適化したい人。

- キャリアアップを目指す社会人 – 自分の意思決定のクセを知り、より賢い選択をしたい人。

- 学問や実践の融合に興味がある方 – 行動経済学の理論を実社会にどう応用できるか学びたい人。

みなさん、「自分は合理的に考えて行動している」と思ったことはありませんか?

例えば、ビジネスで意思決定をする時、どちらが利益になるか冷静に比較して選んでいる…そんな風に考えているかもしれません。

でも実際は、私たちは無意識のうちに“非合理”な選択をしていることが多いんです。

今回ご紹介する『行動経済学が最強の学問である』は、この「非合理さ」に着目した学問、行動経済学について解説する一冊です。

ビジネスやマーケティング、さらには社会全体に影響を与えるこの学問を知れば、自分自身や他人の行動の裏側が見えてくるはず!

特に、エピローグでは「自己理解と他者理解」「サステナビリティ」「DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)」といった現代社会に直結するテーマを、行動経済学の視点から深く掘り下げています。

今日はそのエピローグを要約しながら、行動経済学がどう私たちの身近な決断に影響しているのか、一緒に考えていきましょう!

自己理解・他者理解と行動経済学

1. 自分を知ることで、より良い決断ができる

行動経済学では、人間は必ずしも合理的な行動をするとは限らないと考えます。

それどころか、人はそれぞれ異なる「認知のクセ」を持っており、そのクセが意思決定に影響を与えます。

この章では、自己理解と他者理解を深めるためにタイプが紹介されています。

ⅰ)目標達成の動機

- 促進焦点型:成功を目指して前向きに行動するタイプ

- 予防焦点型:失敗を避けるために慎重に行動するタイプ

たとえば、仕事で新しいプロジェクトを任された時、促進焦点型の人は「このプロジェクトで成果を出したい!」と考え、予防焦点型の人は「絶対に失敗したくない!」と行動します。

ⅱ)意思決定のスタイル

- 最大化型:選択肢を徹底的に調査して最良の決断を目指す

- 満足化型:ある程度条件を満たしたら即決する

最大化型の人は旅行計画を立てる時、何時間も情報収集して「最高のプラン」を考えます。

一方、満足化型の人は「トップ10の観光地を回ればOK」と効率的に決めるのです。

ⅲ楽観バイアスと後悔回避バイアス

さらに、意思決定に影響を与えるバイアスにも触れられています。

• 楽観バイアス:未来は明るいと信じることで、リスクを取る勇気を持つ

• 後悔回避バイアス:失敗を恐れて保守的な選択をする

たとえば、新しいレストランに挑戦するか、いつもの店に行くか。

楽観バイアスが強い人は「新しい店できっと美味しいものに出会える」と冒険しますが、後悔回避バイアスが強い人は「もし失敗したらイヤだからいつもの店に行こう」と安定を求めます。

2. 自己理解をビジネスに生かす方法

これらを知ることで、自分がどのタイプなのかを理解し、ビジネスでの意思決定や他者とのコミュニケーションに活かせます。

例えば、促進焦点の部下には「このプロジェクトでこんな成果が出せる!」と伝え、予防焦点の部下には「この方法なら失敗しない!」と伝えることで、より効果的にモチベーションを引き出せるのです。

サステナビリティと行動経済学

行動経済学は、環境問題にも応用されています。

その代表例が「ナッジ理論」。

これは、強制ではなく自然と望ましい行動を取るよう促す仕組みです。

例えばホテルのタオル再利用を促すメッセージの違いを実験したところ、

- 「環境のためにご協力を」では再利用率37.2%

- 「他の75%のゲストが再利用しています」では44.0%

- 「この部屋に泊まった75%のゲストが再利用しています」では49.3%

と、他者の行動を示すメッセージが最も効果的でした。

これは「他人もやっているから自分もやるべきだ」という社会規範を活用した例です。

行動経済学を使えば、ビジネスでも顧客に優しい選択を促す方法を見つけられるのです。

DEIと行動経済学

DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)を実現するためにも、行動経済学は欠かせません。

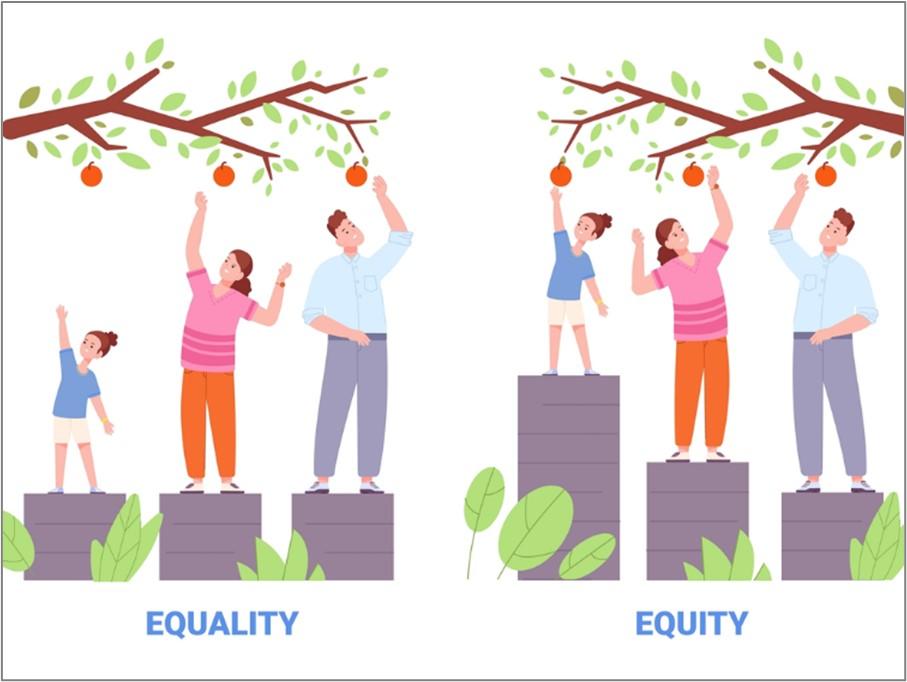

ダイバーシティ:多様性 エクイティ:公平/公正性 インクルージョン:包摂性

「リンゴを収穫する」という目的に対して、左の図と右の図では状況が違っています。左側の3人には等しく、同じ高さの台が用意されています。全員に対してサポートがあるのですが、その方法では、リンゴに手が届かない人が出てきてしまいます。一方、右側の3人は、それぞれの人に合わせた高さの台が用意され、全員が、リンゴに手が届いています。

つまり、平等に同じものを用意するというサポート(Equality)で終わるだけではなく、全員にリンゴが収穫できる機会を用意できているか。それぞれの人に対して、サポートの工夫ができているかということの重要性に社会全体がシフトしてきています。これが、Equity(公平性)という考え方です。

引用元 公益財団法人 日本生産性本部

人は無意識にバイアスを持っています。

例えば、「医師=男性」という固定観念があると、女性医師が登場した時に違和感を覚えることがあります。

あるオーケストラでは、審査員が演奏者の性別に無意識に影響されていたため、カーテン越しのブラインドオーディションを実施しました。

その結果、女性の合格率が大きく向上しました。

行動経済学の視点を持つことで、企業でも無意識のバイアスに気づき、公平な意思決定が可能になるのです。

読んでみた感想

このエピローグを読んで、「自分の選択は合理的だ」と思っていた自分にハッとさせられました。

私は楽観バイアスと促進焦点型の傾向が強く、新しいことに挑戦する時はワクワクしますが、その裏には非合理な決断が潜んでいる可能性があるんですよね。

ビジネスの場でも、行動経済学を活用すれば、顧客の行動を深く理解し、より効果的なマーケティング戦略が立てられるはず。

特に、DEIへのアプローチは、今後どの企業でも欠かせない視点になると感じました。

本日のまとめ

- 行動経済学は、非合理な人間の行動を理解し、自己理解・他者理解に役立つ学問。

- 促進焦点と予防焦点、最大化と満足化など、自分の行動パターンを知ることが重要。

- サステナビリティではナッジ理論を活用し、行動を自然に変える工夫がある。

- DEIでは無意識のバイアスを認識し、公平な意思決定を行うことが鍵。

行動経済学を理解することで、ビジネスも人生も、より賢い選択ができるようになるはずです。気になる方は、ぜひ本書を手に取ってみてください!

モノやサービスを販売する、自然に顧客の手に渡るようにするためには、顧客が無意識にそれを手に取り買ってみようかな?と思わせることが大切です。

そのプロセスや購買心理、経済と心理学の融合=行動経済学を学ぶことで、今日よりも明日、またひとつ成長すること間違いなし!

自信を持って勧めることができる一冊です、ぜひ手に取ってみてください!

次週も新たな本から得られた知識や感想を発信していきたいと思います!

5分で人生を豊かに、その一歩を踏み出せるきっかけとなれば嬉しいです!

おたのしみに!ここまでご覧いただきありがとうございました!

▼本書の詳細・購入はこちら