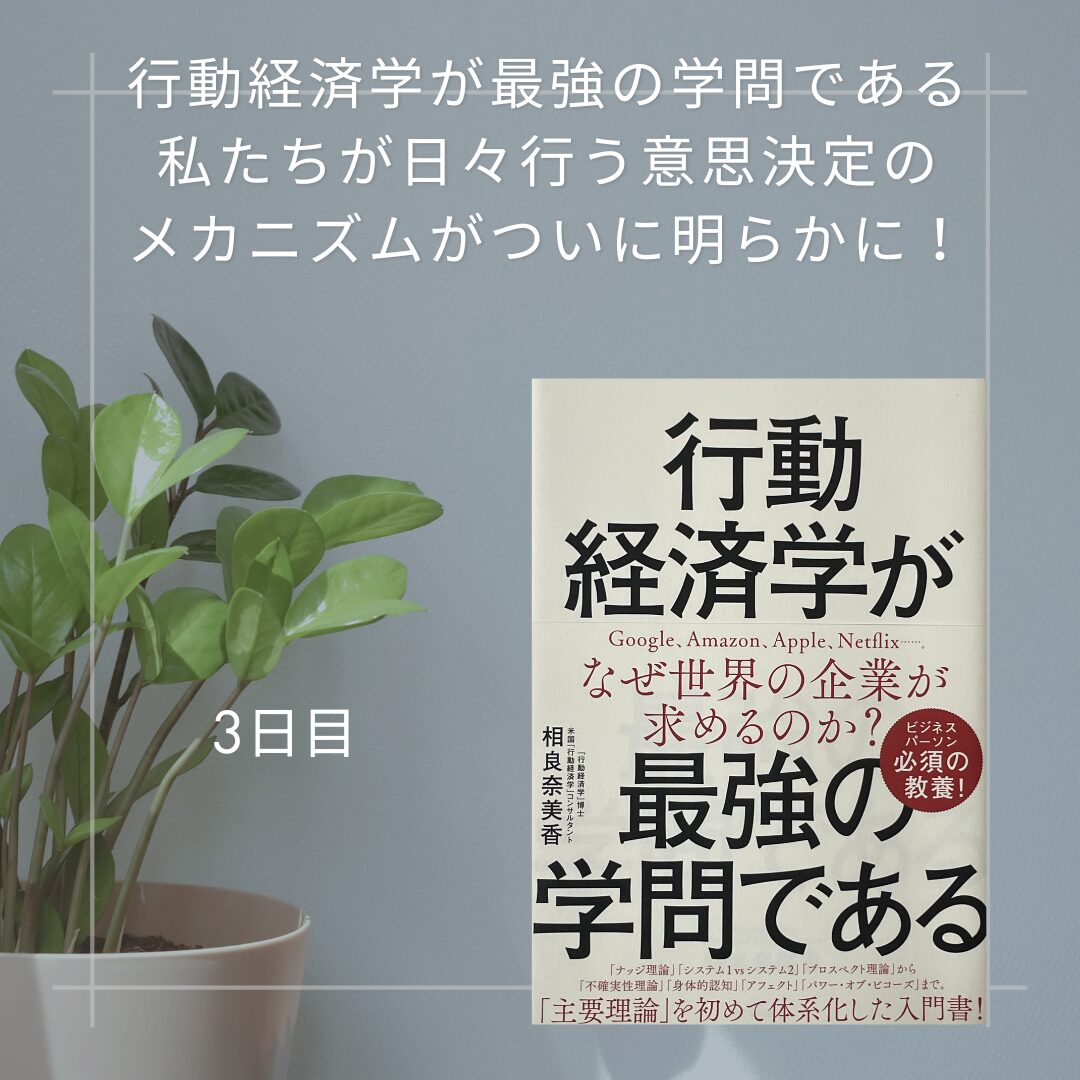

著者:相良奈美香タイトル:『行動経済学が最強の学問である』

こんな人におすすめ

- ビジネスマン、マーケッター – 消費者心理を理解し、効果的なマーケティング戦略を考えたい人。

- 起業家・スタートアップ関係者 – 顧客の行動をより深く理解し、サービスや商品の提供方法を最適化したい人。

- キャリアアップを目指す社会人 – 自分の意思決定のクセを知り、より賢い選択をしたい人。

- 学問や実践の融合に興味がある方 – 行動経済学の理論を実社会にどう応用できるか学びたい人。

私たちは日々、膨大な量の情報を処理し、意思決定を行っています。

しかし、その判断は本当に合理的なのでしょうか? 本書『行動経済学が最強の学問である』では、人間の「認知のクセ」や非合理的な行動パターンを、行動経済学の視点から解説しています。

ここでは「なぜ私たちは間違った判断をしてしまうのか?」という問いに焦点を当て、意思決定に影響を与える心理的メカニズムを明らかにしています。

今回は第1章部分について触れていきたいと思います。

5分で知識を積み上げ豊かな人生の一歩に繋げていきましょう!

ついに明かされる意思決定のプロセスとは?

人間が非合理な判断をしてしまう原因として「認知のクセ」に注目し、そのメカニズムを解説しています。

特に、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの「システム1」と「システム2」の理論を軸に、意思決定のプロセスを明らかにします。

「システム1」と「システム2」:脳の二重思考プロセス

本書でよく用いられるシステム1、システム2ですが、ここで前提を理解しておく必要があります。

•システム1 – 瞬間的で直感的な判断を行う。高速だが、思い込みやバイアスが強く、誤った判断をしやすい。

• システム2 – 論理的で熟慮を要する思考プロセス。正確な判断が可能だが、エネルギーを消費し、時間がかかる。

例えば、次のようなクイズを考えてみましょう。

「バットとボールの合計価格は1ドル10セントです。バットはボールより1ドル高いです。ボールの値段はいくらでしょう?」

引用元 著者:相良奈美香 タイトル:『行動経済学が最強の学問である』

直感的に「10セント」と答えてしまう人が多いですが、正解は「5セント」です。

これは、システム1が高速に動いた結果、誤った答えを導き出してしまった例です。

代表的な認知バイアス

システム1の影響によって、私たちはさまざまな認知のクセに陥ります。

本章では、特に以下の4つのバイアスに焦点を当てています。

ⅰ.メンタル・アカウンティング(心の会計)

お金は同じ価値を持つはずなのに、使い道によって心理的価値を変えてしまう。

例:10ドル札を紛失した場合はそのまま支払うが、前売りチケットをなくすと新たに支払うのをためらう。

ⅱ.自制バイアス

「自分は誘惑に負けない」と思い込むが、実際は状況によって簡単に意思が揺らぐ。

例:ダイエット中なのに、目の前のスイーツを食べてしまう。

ⅲ.埋没コストの誤謬

過去に投資したお金や時間を無駄にしたくないという心理が働き、非合理的な選択をしてしまう。

例:つまらない映画でも、チケット代がもったいないから最後まで観てしまう。

ⅳ.ホットハンド効果

直前の成功体験を過信し、次も同じ結果になると思い込む。

例:バスケットボール選手が連続でシュートを決めると、次も決める確率が高いと錯覚する。

認知のクセを克服する方法

認知のクセを防ぐために、本章では以下の対策が紹介されています。

- 非流暢性の活用 – あえて難しいフォントや読みにくい文章にすることで、システム2を働かせる。

- 「ひと手間」を加える – 衝動買いを防ぐために、購入前に5分考える習慣をつける。

- 客観的なデータを見る – 直感ではなく、事実に基づいて判断する癖をつける。

読んでみた感想

本章を読んで感じたのは、「人間の意思決定は意外といい加減である」ということ。

私たちは論理的に考えているつもりでも、多くの場面でシステム1に頼り、直感的に判断しているのですね。

例えば、仕事や投資の決断をするとき、「過去にこんな成功体験があったから、今回も大丈夫」と安易に考えてしまうことはありませんか?

それこそがホットハンド効果による錯覚です。

また、転職やプロジェクトの撤退を考える際、「これまで時間を費やしたから、やめるのはもったいない」と思うのは埋没コストの誤謬に陥っている証拠。

本書を読むことで、自分がいかにバイアスに左右されているかを自覚し、より合理的な判断を下すためのヒントを得ることができました。

特に、マーケティングやビジネスに関わる人にとっては、顧客の意思決定プロセスを理解する上で非常に有益な内容だと思います。

本日のまとめ

- 人間の判断には「システム1(直感)」と「システム2(論理)」の2つの思考プロセスがある。

- システム1に頼りすぎると、誤った判断やバイアスが生まれやすい。

- メンタル・アカウンティングや埋没コストの誤謬など、さまざまな認知のクセが意思決定に影響を与える。

- 認知のクセを克服するには、システム2を意識的に働かせる環境を作ることが重要。

ビジネスや日常の意思決定をより合理的にするために、行動経済学の知識を活用してみましょう!

次回は第2章前半から得られた知識や感想を発信していきたいと思います!

5分で人生を豊かに、その一歩を踏み出せるきっかけとなれば嬉しいです!

次回もおたのしみに!ここまでご覧いただきありがとうございました!

▼本書の詳細・購入はこちら