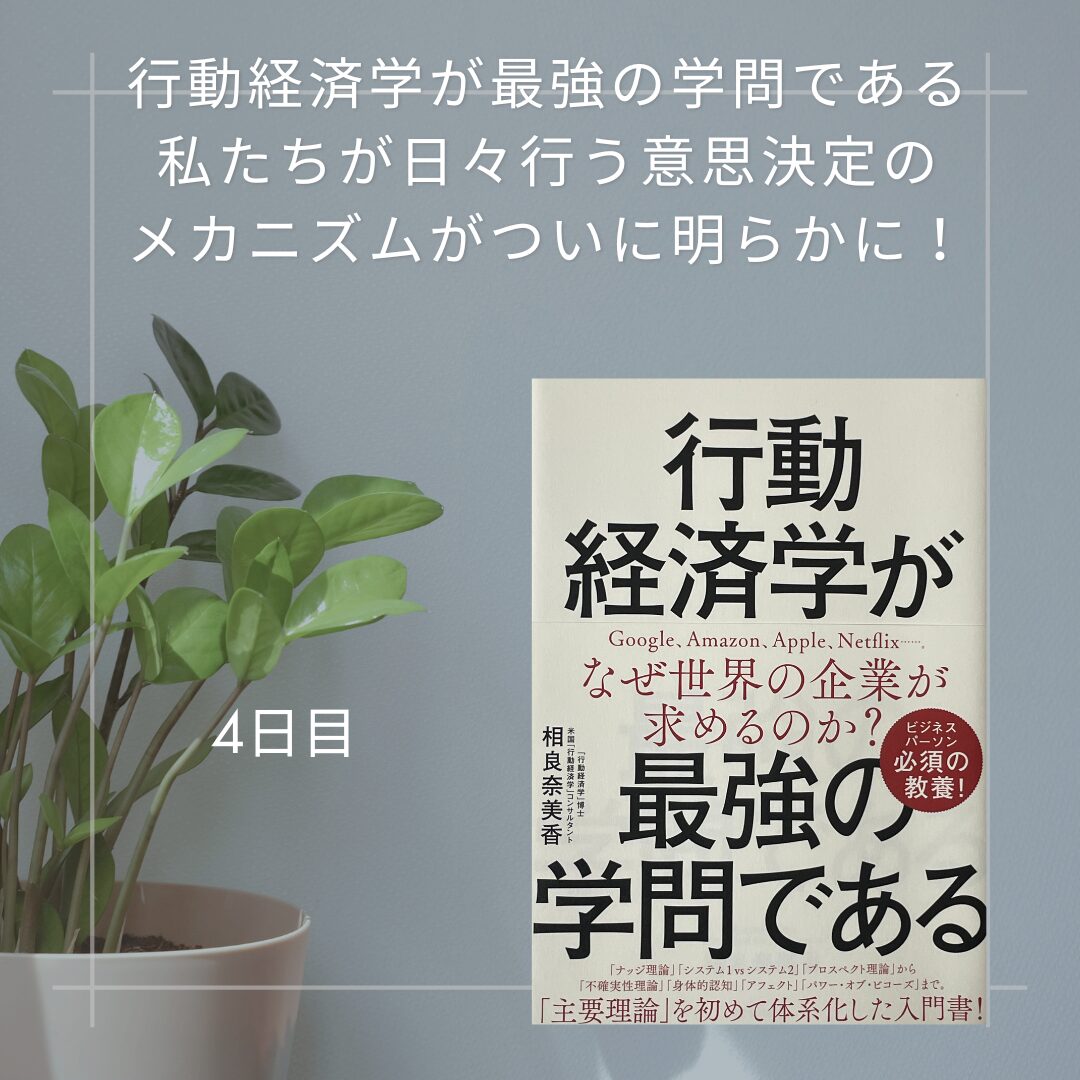

著者:相良奈美香タイトル:『行動経済学が最強の学問である』

こんな人におすすめ

- ビジネスマン、マーケッター – 消費者心理を理解し、効果的なマーケティング戦略を考えたい人。

- 起業家・スタートアップ関係者 – 顧客の行動をより深く理解し、サービスや商品の提供方法を最適化したい人。

- キャリアアップを目指す社会人 – 自分の意思決定のクセを知り、より賢い選択をしたい人。

- 学問や実践の融合に興味がある方 – 行動経済学の理論を実社会にどう応用できるか学びたい人。

ビジネスやマーケティングにおいて「人は合理的に判断する」と考えがちですが・・・

本書はそれが間違いであることを明確に示してくれます。

私たちの身近な購買行動や意思決定を左右する「状況」、これをを知ることで仕事や日常生活の選択をより有利に進められるヒントが本章から得られルトのことです。

今回は第2章前半部分について触れていきたいと思います。

5分で知識を積み上げ豊かな人生の一歩に繋げていきましょう!

「状況」が私たちの選択を支配している

私たちは日々、食事、買い物、キャリア選択など無数の意思決定をしていますよね。

しかし、「自分で決めている」と思いがちなこれらの選択は、実は「状況」に大きく左右されているのです。

いやいや、そんなことはないですよ!

私も最初はそう思いましたが、読めば納得、詳しくみていきましょう!

人が「非合理な意思決定」をしてしまう要因とは?

このうち「状況」に関する理論が紹介されます。

以下のような実例が挙げられています。

1. 単純存在効果: 買い物をするとき、周囲に誰もいないと安いものを選び、他人がいると無意識に高いものを選びやすい。

実験でも当人は全くもってそんなことはない!と否定しますが、実験データによると上記のような面白い結果に。

2. 情報過多の影響: かつて「情報は多いほど良い」とされていましたが、現代では情報が多すぎることで選択を誤るケースが増えています。

当然ながら、意思も働かないうちにシステム1(直感的に)で判断して行動するのが人間ですから、大量の情報にさらされて集中力を失い、メンタルと体の健康が蝕まれてはベストの選択ができるはずがありませんよね。

「多すぎる情報は、人を疲れさせ、意思決定を妨げる」のです。

3. 選択肢が多すぎると選べない: 選択肢が増えると、どれも選べなくなる現象が起こります。

例えばアメリカのアマゾンで「トイレットペーパー」と検索すると4000件以上ヒットします。

必需品で、「シングル」「ダブル」「柔らかさ」など人それぞれに好みはあると思いますが、絶対に4000もの選択肢はいらないですよね。

人が合理的であるならば、レビューや価格、品質を考慮し1番いいものを選択しますが、選択肢が多すぎると最終的にはシグナル1によって意思決定してしまう、とのこと。

4. 提示の仕方で判断が変わる: 商品の並べ方、プレゼンの順番、BGMなどの要素が意思決定に影響を与えます。

5. タイミングが重要: 同じ情報でも、提示されるタイミングによって人の判断は変わります。

面接の順番の例で言うと、1日を通して面接を行う面接官は、朝一番、昼休憩後の時間が1番集中力があり、意思決定もシステム2(熟考)により行われるため、この時間が印象に残りやすい。

一方それ以外の時間は、面接官の集中力の低下により印象が薄れやすい実験結果があります。

本章ではこの他にもワインの試飲実験などを通じて、人が「状況」によってどれほど意思決定を操作されているかを解説しています。

読んでみた感想

「自分の意思で決めている」は幻想かもしれない

この章を読んで最も衝撃的だったのは、「私たちは状況によって決定させられている」という事実です。

たとえば、「大学選びは本人の意思によるもの」と思いがちですが、実はオープンキャンパスの日が「曇り」だった大学を選ぶ人が多いというデータがあるのです。

晴れの日ではなく、曇りの日の方が評価が上がる理由は、「外見的な要素ではなく、カリキュラムなどの実質的な要素に目が向きやすくなるから」と説明されている点が面白いところ。

また、面接やプレゼンの順番による影響も印象的でした。

「最初と最後の人が有利」というのは、「初頭効果」と「新近効果」によるもの。

特に、「すぐに結果が決まるなら最後、時間が空くなら最初が有利」といった点は、実際のビジネスシーンでも活用できそうですよね。

毎週気の乗らない会議や自信のないプレゼン会議では、真ん中のポジションが1番印象に残りにくいので逆手に取れば心理的安全性を得られますね笑

マーケティングに応用できるポイントが満載

行動経済学をマーケティングに応用する際、「状況をどう作るか」が鍵になります。

本章では、以下のような具体例が挙げられていました。

- 商品の並べ方: 高級レストランでは、最初に高いメニューを見せることで、後のメニューが割安に感じられる(アンカリング効果)。

- BGMの使い方: スーパーマーケットでは、フランス音楽を流すとフランスワインが売れ、ドイツ音楽を流すとドイツワインが売れる。

- 価格設定: 5ドルの電池を買う実験では、周りに人がいると高価な電池を選びやすい。

これは「単純存在効果」によるもの。

これらの知識は、ビジネスの現場だけでなく、普段の生活の選択にも役立ちそうです。

たとえば、家電や車を購入するとき、販売員が見せる商品や説明の順番に意識を向けることで、不要な出費を防げるかもしれません。

覚えていて損はないです。

情報が多すぎる時代だからこそ「選択の整理」が必要

現代は「情報爆発」の時代です。

SNS、ニュース、広告、口コミ……ありとあらゆる情報があふれています。

情報が多すぎることで意思決定が難しくなり、むしろ非合理な選択をしてしまうリスクがあることは先に述べたとおりです。

「情報は少ない方が良い場合もある」という考え方は、特に仕事の場面で役立ちます。

たとえば、プレゼンの資料を作る際、すべての情報を詰め込むのではなく、「最も伝えたい1〜2点」に絞った方が、相手の記憶に残りやすいということです。

聞き手の立場になるとよくわかりますが、多すぎる情報は、何を伝えたいのか?がぼやける、処理しきれなくなりお互いに意思疎通できなくなる弊害があります、皆さんにもそんな経験ございませんか?

本日のまとめ

- 人間の意思決定は「状況」に大きく左右される。

- 大学選び、面接、買い物など、さまざまな場面で影響が出る。

- マーケティングでは「状況」をうまく利用することが重要。

- 商品の並べ方やBGM、価格設定などを工夫すると売上が変わる。

- 情報過多の時代だからこそ、「選択肢を減らす」ことが大切。

- 不要な情報を減らし、重要な情報だけに集中するのが賢い選択。

この本を読めば、「自分は本当に合理的な意思決定をしているのか?」と考え直すきっかけになるはずです。

ぜひ、行動経済学の知識を活かし、より良い意思決定をしていきましょう!

次回は第2章後半から得られた知識や感想を発信していきたいと思います!

5分で人生を豊かに、その一歩を踏み出せるきっかけとなれば嬉しいです!

次回もおたのしみに!ここまでご覧いただきありがとうございました!

▼本書の詳細・購入はこちら