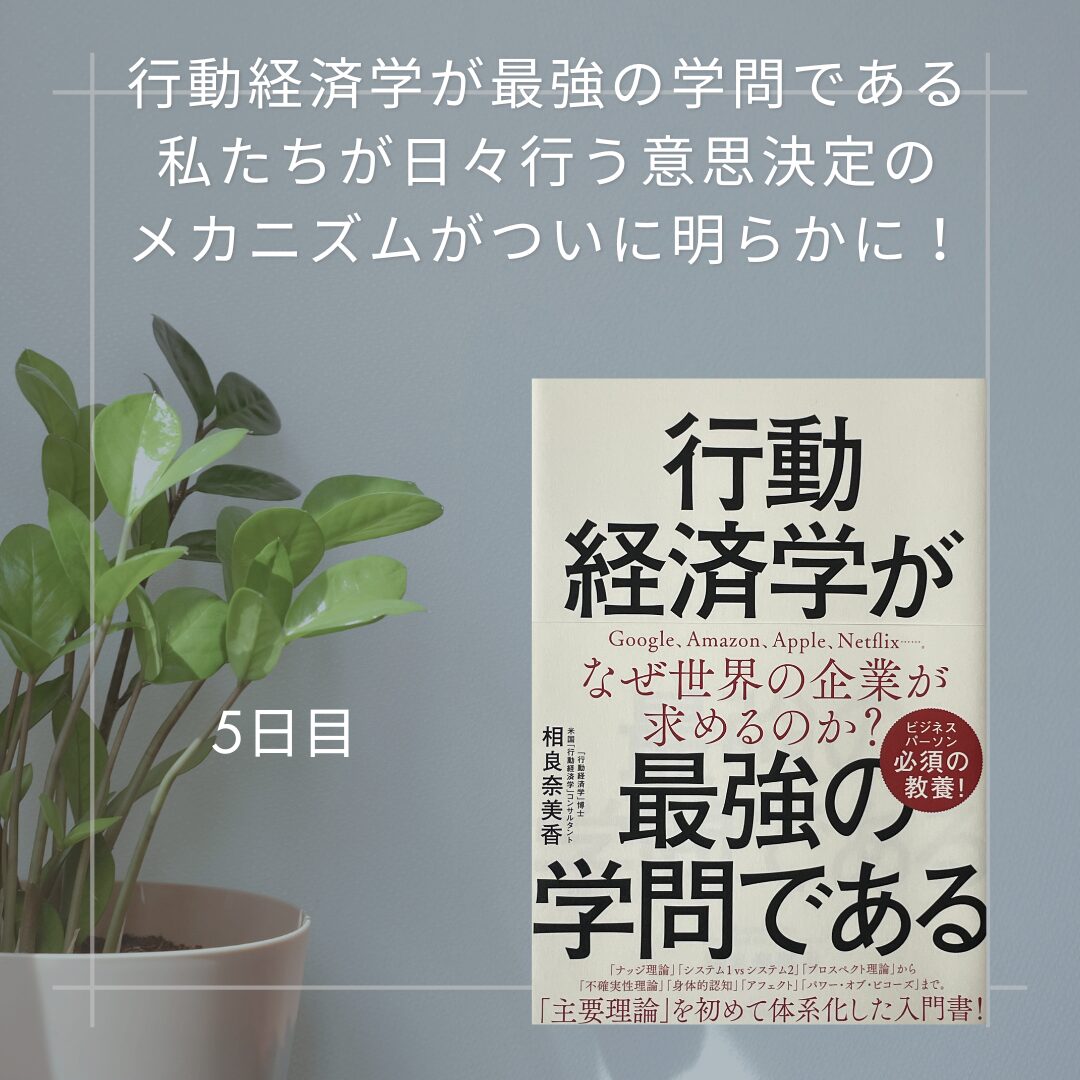

著者:相良奈美香タイトル:『行動経済学が最強の学問である』

こんな人におすすめ

- ビジネスマン、マーケッター – 消費者心理を理解し、効果的なマーケティング戦略を考えたい人。

- 起業家・スタートアップ関係者 – 顧客の行動をより深く理解し、サービスや商品の提供方法を最適化したい人。

- キャリアアップを目指す社会人 – 自分の意思決定のクセを知り、より賢い選択をしたい人。

- 学問や実践の融合に興味がある方 – 行動経済学の理論を実社会にどう応用できるか学びたい人。

私自身買い物に失敗したくないタイプで、ネットショッピングやお店で買い物をする時、似たような商品を比較して決めたり、時間をかけて性能をチェックして買い物をすることが多いです。

しかし、最終的には使ってみないとわからない、となり直感的にコレ!と決めてしまうんですよね。。。

これがあるあるとは言い切れませんが、この買い物の一連の流れの中に、商品を提案する企業側の思惑、戦略があるとするならば?

私はまんまとのせられてしまっているかもしれません。

(買ったものはもちろん自分がいいと思ったものなので納得はしてますよ笑)

今回はこのメカニズムを紐解く第2章後半部分について触れていきたいと思います。

5分で知識を積み上げ豊かな人生の一歩に繋げていきましょう!

「何」を「どう」提示するかで、あなたの判断は左右される

本章後半では、「提示方法」や「表現」がどれほど私たちの意思決定に影響を与えるかを、豊富な実例を通して解説しています。

1.プライミング効果

これは、背景色やBGM、匂いなど、環境のちょっとした刺激が無意識に行動を変えてしまう現象です。

例えば、アリゾナ州立大学の調査では、車のECサイトの背景色を変えるだけで、緑(アメリカではお金を連想させる色)のサイトでは価格重視のモデルが選ばれやすく、赤(危険や事故を彷彿とさせる色)のサイトでは安全性重視のモデルが選ばれるという結果が出ています。

さらに、あるワインショップの実験では、店内に流すBGMがフランスを想起させると、83%のお客様がフランスワインを購入。

逆にドイツを想起させるとドイツワインが優勢となり、消費者の判断は背景に流れる音楽ひとつで大きく変わるのです。

2.フレーミング効果

これは、同じ情報でも「どう表現するか」で受け取り方が変わるという理論です。

たとえば、牛ひき肉の表示が「赤身75%」と「脂質25%」の場合、単に見たときには「赤身75%」の方が健康的・高品質に感じられ、実際に試食を伴わない状況ではその差が顕著に現れます。

また、プロスペクト理論を応用した実験では、同じ内容でも「助かる人数」や「死亡人数」といったポジティブ/ネガティブなフレームの違いで、人々がリスク回避またはリスク追求に傾く様子が示され、ビジネス交渉などにも応用できる知見となっています。

※プロスペクト理論ー不確実な状況下での意思決定のモデルで、損失回避の心理を説明する行動経済学の理論

例)同じ金額であれば、利得の喜びよりも損失の悲しみのほうが大きい(損失回避)

3.単独評価と並列評価

例えば、たった一冊の辞書を見るだけではその価値はわかりにくいですが、2冊を比較することで評価基準が明確になり、結果として全く異なる価格設定がなされる事例が報告されています。

(文字数1000文字、10ドルの辞書Aと文字数2000文字、15ドルの辞書B)

実際、プログラマー採用の例でも、候補者を個別に評価する場合と他者と比較して評価する場合で、提示される報酬が大きく変わることが分かっています。

4.おとり効果

ホームベーカリーの事例では、275ドルの商品とあえて415ドルの高額モデルを並べることで、もともとの商品が「お買い得」に映り、売れ行きが劇的に向上したそうです。

さらに、デフォルト設定の効果についても触れられ、臓器提供の合意率が国によって大きく異なる背景には、「何も選ばなければ既定で参加」という仕組みがあることが示されています。

これは選択肢のデフォルト状態が合意するの状態であり、この状態の方が合意率が高くなる傾向があるとのこと。

5.アンカリング効果

最初に提示された数値が判断基準となり、その後の意思決定に影響を及ぼす現象です。

たとえば、iPhoneの価格設定において最新機種が高額でも、その価格が基準となり型落ちの機種(それでもまだ高額)が安く感じる、こういったことはよくある事で、これも行動経済学に基づく理論だそうです。

6.自律性バイアス

人は「自分で選んだ」と感じたい心理を利用する手法も紹介されています。

たとえば、子どもに皿洗いを頼む際、単に「お願い」するのではなく、選択肢(スポンジで洗う?それとも水洗いして食洗機に入れる?など)を提示することで、子ども自身が「自分で決めた」と感じ、快く引き受ける効果があるのです。

また、上司や部下との交渉・依頼にもこの手法は有効で、相手の主体性を尊重する言い回しが効果的だと解説されています。

7.時間帯の影響

脳のリフレッシュ状態や疲労度によって、判断の質は大きく変動します。

たとえば、朝や休憩直後はリスクを取りやすく、裁判官の仮釈放判断が好結果を生む一方、日中の疲労が蓄積すると現状維持バイアスにより、慎重になりがちです。

これら多様な「提示の仕方」や「環境の設定」が、私たちの無意識の意思決定にどれほど大きな影響を与えているかを、豊富な実例とともに示しているのが本章の後半の大きなテーマです。

読んでみた感想

本章後半を読んで、正直なところ「自分はいつも自分で決めている」と思っていた判断が、実はあらゆる『状況の仕掛け』に左右されていることに驚き増した。

例えば、店内のBGMや商品のパッケージデザイン、さらには交渉の際の最初の提示価格といった、ほんの些細なことが購買意欲や評価基準に大きく影響するという事実は、ビジネスパーソンとして非常に参考になります。

また、裁判官の判決がサイコロの数字で変わるという実験は、普段何気なく「合理的」と信じている意思決定プロセスにも盲点があることを痛感させられました。

これらの効果は単に実験室内の現象に留まらず、実際のマーケティングや交渉、さらには組織内の評価基準にまで波及していると実感しました。

重要な決断を迫られる時、時間帯、状況、状態が大きく影響することは肝に銘じておかなければ、然るべきポジションを担う人にとっては他者に大きく影響を与えてしまいそうですね。

さらに、小さな子を持つ家庭やチームで仕事を進める職場では、「自律性バイアス」を利用する方法により、家庭内のコミュニケーションやチームワークの向上に繋がり、さまざまなマネジメントにも応用できると感じ、すぐにでも実践できそうですね。

全体として、行動経済学の理論を具体的な事例とともに学べるので、理論だけではなく実践的な知見としても非常に有益であると感じました。

本日のまとめ

• 状況が左右する意思決定

私たちは、自分が完全に主体的に判断していると思いがちですが、実は環境(背景色、音楽、提示方法、時間帯など)の影響を大きく受けています。

• プライミング&フレーミング効果

背景の色やBGM、商品の表示方法が、無意識のうちに「安全性」や「価格重視」などの判断に働きかける。表現の違いでリスク選好が変わるというプロスペクト理論の示唆も重要です。

• 評価のコンテキストの重要性

単独評価と並列評価では、同じ情報でも判断基準が大きく変わる。これにより、商品の価格設定や採用プロセスに応用できる戦略が生まれます。

• おとり・アンカリング・デフォルトの活用

比較対象をわざと用意する「おとり効果」や、最初に提示された数値(アンカー)が後の判断に影響する仕組み、そして何も選ばなければ自動で適用される「デフォルト設定」が、消費者行動を巧みにコントロールする要因として働いています。

• 時間帯と感情移入ギャップ

脳の疲労度やリフレッシュ状態により、意思決定の質は大きく変わる。

朝や休憩直後はより冷静な判断ができ、逆に夜間は衝動的になりやすいため、日常の計画や食生活、広告の配信時間を見直すことが大切です。

本章後半は、日常やビジネスにおけるさまざまなシーンで応用できる行動経済学の理論が満載でした。

これらの理論を理解することで、あなた自身の意思決定をより賢くコントロールし、マーケティング戦略やチームマネジメントに活かせるヒントが得られること間違いなし!

次回は第3章から得られた知識や感想を発信していきたいと思います!

5分で人生を豊かに、その一歩を踏み出せるきっかけとなれば嬉しいです!

次回もおたのしみに!ここまでご覧いただきありがとうございました!

▼本書の詳細・購入はこちら